うつ病の人が「瞑想」をやると、どのような効果があるのか?実際にやってみた

「うつ病になってから、気持ちが落ち着かない…」

うつ病になると、気持ちが落ち着かずに、イライラすることが増えると思います。

ベッドで眠ったり、作業に集中したりしたい時、気持ちが落ち着かないと、イライラして、ストレスが溜まってきますよね。

僕も、眠ったり、集中したりしづらい時がよくあります。

だから、自分でできる気持ちを落ち着ける方法を知りたいと思っていたんです。

そこで、やってみて良かった方法のひとつが、「瞑想(めいそう)」です。瞑想をすることで、自分の気持ちを落ち着けることができました。

ここでは、瞑想をやってみた実感した効果をお話しするとともに、具体的なやり方について紹介します。

目次

うつ病者にとって「瞑想」は、一般的なリラクゼーション方法だった

瞑想と聞くと、特定の宗教で行う儀式のように、思っていたかもしれません。

僕も、当初は、仏教・あぐら・修行・集中・「無」になる、そんなイメージしか持っていませんでした。

しかし、瞑想(めいそう)は、気軽にできるリラクゼーション方法として、心療内科の医師もすすめている方法だったんです。

※アメリカでは、すでに20年以上前から、瞑想法がストレス性の障害に効果のあることが知られており、正式な医学の一分野として研究され、また実践もされています。

引用:坪井 康一(2017):患者のための最新医学 うつ病.高橋書店

僕は、うつ病になってから、薬以外の方法でも、気持ちをコントロールできる方法を色々試しています。

瞑想もそのひとつで、自分で自分の頭や心をコントロールできる方法があるなら、試してみたいと思ったんですよね。

スポーツ選手が、ストレッチをして、自分の体を調整するように、気持ちが落ち着かない自分には、「心の柔軟体操」が、必要だと思えていたんです。

人間の頭の中は、常に散らかっている

人間の頭の中は、常に何かを考えていて、散らかっていると言われます。

実際、僕も、眠る前や作業をしている時は、色々なことを考えています。

・ 仕事の前に、掃除をしよう

・ 仕事と家事の合間に、買い物に行かなきゃ

・ 「あの人」に、連絡したかな?

・ 今日は、調子があがらない1日だった

・なぜ、調子が悪かったのかな?

・ 次の休みの予定は、何だっけ?

・ 明日の朝は、起きられるかな?

・ 今日も眠れなかったら、どうしよう?

・ 明日の準備で、忘れ物はないか?

色々な考えが頭に浮かんでいると、気持ちが落ち着きません。

気持ちを落ち着けるには、頭の中にある考えを、整理する必要があります。

瞑想すると、頭の考えを整理でき、気持ちが落ち着く

僕は、気持ちが落ち着かな時に、瞑想をするようになりました。

瞑想をして、いま自分が何を考えているのか、考えを整理することで、気持ちをが落ち着いてくる実感があったからです。

特に、瞑想が良いと思ったタイミングは、「寝る前」です。

僕の場合は、寝る前に、色々と考えてしまい、気持ちがそわそわして眠れないことが多かったからです。

寝る前に瞑想をしてみると、自然な眠気がやってくるようになりました。

さすがに、瞑想した! ⇒ 速攻、眠れる ⇒ 頭スッキリ!とはいきませんでしたが。

それでも、自然と眠気がやってくることで、ベッドに入った後に、頭の中に色々な考えが浮かび、落ち着かないということが少なくなりました。

瞑想のやり方、タイミング、環境

僕がおこなっている「瞑想」の方法を紹介します。

瞑想の方法は、以下の本を参考にしました。

瞑想のやり方

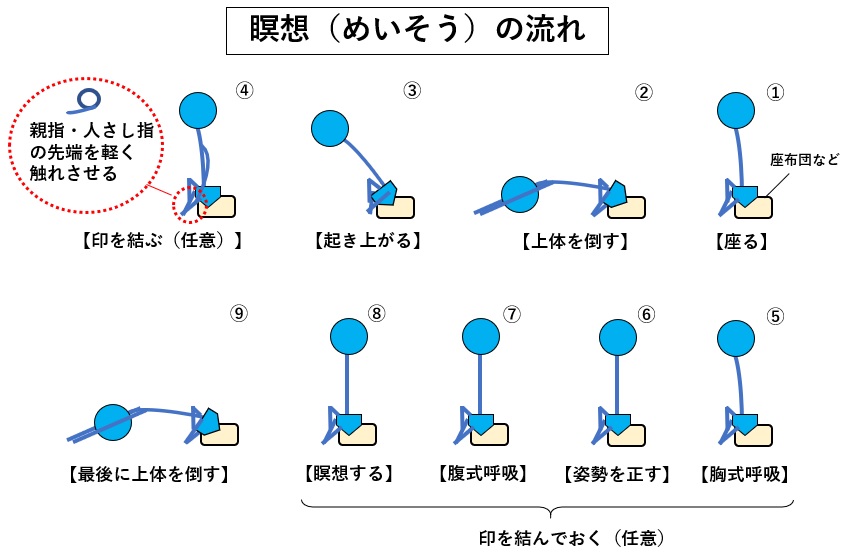

はじめに、瞑想の流れがわかりやすいように、イラストにしました。流れは、①からはじまり、⑨で終わります。

座る

瞑想は、平らな床で行います。

フローリングでも、畳でも、ベッドの上でも構いません。

座る時は、「あぐら」です。

座った時に、お尻の下に、座布団などを敷いた方が良いです。

何も敷かないと、お尻が痛くて瞑想に集中しづらく、次の行程で、からだを前に倒しにくいからです。

僕は、厚手のブランケット折って、お尻の下に敷いています。

都合のいい座布団がなければ、ブランケットや枕も、使いやすいですよ。

上体を前に倒す

からだを前に、倒します。

腕を伸ばし、息をゆっくり吐きながら行うと、からだを前に倒しやすいです。

「あ~…、疲れた…」と思いながら、ストレスを吐き出すイメージで行うと、瞑想に入りやすいです。

起き上がる

からだを起こします。

からだを起こした後には、背筋を伸ばします。

最初のうちは、背筋を伸ばした状態を保ちづらいかもしれません。

背筋を伸ばすことで、呼吸がしやすく、肩の力が抜けてきます。

背筋を伸ばすイメージは、背骨の上に、頭をのせるようにすると良いですよ。

印を結ぶ

両手で、それぞれ親指と人さし指の腹を合わせて、印を結びます。

印を結ぶ理由は、指先が離れてしまった時に、自分が眠ってしまったごとに気づく為であって、必ずしも印を結ぶ必要はないそうです。

また、手の向きは、上向きでも、下向きでも問題ありません。

居心地が悪くない位置に手を置いておきましょう。

僕の場合は、太ももの真ん中あたりに手を置くと、姿勢が楽です。

自分の腕の長さに合わせて、膝の方、あるいは、太ももの付け根の方といったように、手の場所を変えるとよいです。

胸式呼吸

鼻から大きく息を吸って、鼻から息を吐き出します。

これを3度繰り返します。

胸式呼吸では、いつも通りに、呼吸をしてみてください。

何も考えずに呼吸をすると、胸や肩が動くはず。

この胸式呼吸は、次の腹式呼吸(深い呼吸)に移るための準備です。

姿勢を正す

もう一度、体を前後や左右に揺らして、背骨をまっすぐ伸ばすイメージで姿勢を正します。

腹式呼吸

鼻から息を吸って、息を吐き出します。

この時、胸や肩が動かないように、お腹だけをつかって呼吸をします。

最初のうちは難しいです。

そこで、「息を吸った時にお腹を膨らませる」、「息を吐いた時に、お腹をへこませる」ことを意識してみてください。

瞑想中は、腹式呼吸を意識して、できるだけお腹以外の部分が動かないようにします。

瞑想をする

目を閉じるか、半目の状態で、心の中で、「オーン、ナーム、スバーハー(マントラ)」と唱えます。

瞑想(めいそう)は、3つの段階からできています。

3つの段階とは、「集中」「気づき」「棚上げ」の段階です。

まずは、自分の心に集中し、マントラを唱えます。

マントラを唱え始めると、頭の中に色々な考えが浮かんでくるのがわかります。

・ 仕事のこと

・ 明日の予定

・ 楽しかったこと

・ 嫌な思い出

・ やりかけたこと

・ 自分の体調

など

マントラを唱えながら、自分の頭の中で、どういう考えが浮かんだか、何を思っているかに「気づいて」みてください。

自分が考えていることに気づいたら、それを「棚上げ」します。

棚上げとは、自分の考えを追いかけたり、膨らますようなことはせずに、受け流すことです。

「あぁ、私は、こんなことを考えていたのか…」といったようなイメージです。

例えば、僕の場合は、瞑想中に、傷病手当の書類や病院の予定について、考えていることに気づきました。

でも、瞑想中ですから、書類の手続きや病院の予定を確認できません。

そこで、それらは、今解決すべき問題ではないとして、「後で考える」ようにするのです。

その後、くり返し、マントラを唱え、自分の考えに気づいたら、棚上げするという作業を続けます。

瞑想の3つの段階を写真で説明してみると、次のようになります。

上体を倒す

瞑想を10~15分程度行ったら、上体を前に倒し、からだを起こした後に目を開けて、瞑想を終了します。

頭が「ぼ~っ」とするような感覚ともに、スッキリした感じを実感できると思いますよ。

瞑想のタイミング

一番のおすすめは、寝る前です。

瞑想をすると、頭がスッキリした感じがするので、眠くなることが多いです。

瞑想後に、そのまま眠れた方が、良質な睡眠がとりやすいです。

僕の場合は、仕事と家事の合間などに、気持ちが落ち着かなくなった時に、行っています。

「集中できないから、一度落ち着こう」とする時にも、やってみると良いですよ。

瞑想の環境

生活音がない静かな環境が良いです。

特に、人の声、テレビの音、歌詞がある音楽などは、言葉や音に意識が集中してしまうので、自分の心に集中することが難しくなります。

こんな時は、瞑想をおすすめしない

うつ病である僕の経験からすると、次の場合は、瞑想をおすすめしません。

数分間、じっとしていることが苦痛

うつ病になると、気持ちが落ち着かず、じっとしていられないことがありますよね。

あるいは、じっと「座っている」状態を保つことが難しい場合もあります。

瞑想をする時は、体力的、精神的に、少し余裕が出てきてからが良いと思います。

調子が悪い状況が1週間以上に及ぶ

1週間以上も、ずっと気持ちが落ち着かない、頭が重い、不安などの症状が続く場合は、精神科や心療内科の主治医から、指示を受けた方が良いです。

おわりに

気持ちを落ち着ける方法として、自分が行っている「瞑想」について紹介しました。

自分で、自分の気持ちをコントロールする方法を持っていると、不安になったり、焦ったりする時に、対処しやすいです。

うつ病になってから、気持ちが落ち着かないことが多いのであれば、気持ちをコントロールする対処法のひとつとして、瞑想を試してみてもいいかもしれませんね。